Caicedo, Pizarnik y otros suicidas vocacionales / Por Daniel Salinas Basave

«Sólo quien muere en sus veintes alcanza la aureola de infernal santidad del genio maldito…»

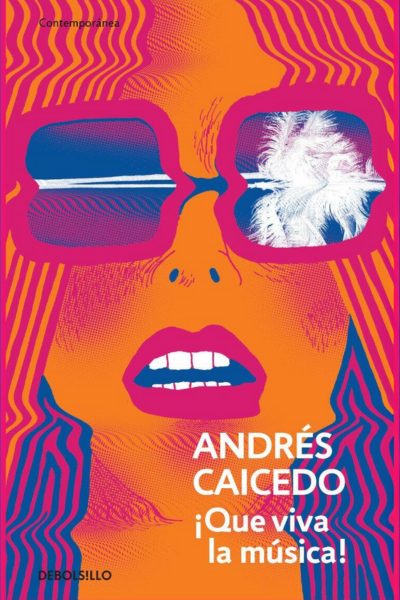

El escritor colombiano Andrés Caicedo consideró infame la idea de vivir más de 25 años y actuó en consecuencia. Para él, los míticos 27 de Morrison, Hendrix, Joplin, Cobain y Winehouse significaba ser demasiado viejo. El 4 de marzo de 1977, día en que recibió el ejemplar impreso de su novela Viva la Música, Caicedo decidió tomarse 60 barbitúricos. La tercera fue la vencida: tras dos intentos fallidos, Caicedo pudo por fin encontrar la muerte y empezar a construir su mito. Dejó tras de sí una obra precoz, compulsiva, desordenada, escrita con el atropello de quien tiene apuro y sabe que no hay demasiado tiempo. Una obra por momentos inocentona, que apesta a espíritu adolescente.

El mejor libro del escritor que se suicida joven es la historia de lo que pudo haber sido, la eterna interrogante sobre la tinta que esa pluma pudo desparramar si le hubiera sido dado vivir más años. Los amigos se dan a la tarea de recoger papeles dispersos, diarios garabateados y poemas de servilleta para editar la obra completa de la promesa incumplida y empezar a construir su leyenda. Sólo quien muere en sus veintes alcanza la aureola de infernal santidad del genio maldito. No hay glamour alguno en morir gordo y cuarentón como Elvis Presley.

El tercer intento también fue el efectivo para la poeta argentina Alejandra Pizarnik, que ingirió diez pastillas menos que Caicedo para quitarse la vida el 25 de septiembre de 1972. Tenía 36 años. Había traspasado la mítica década de los veinte como para inscribirse en el sensual pandemonio de la eterna juventud suicida. Tampoco, que yo sepa, marcó fecha de caducidad ni edad fatal, pero su cuadro psiquiátrico permitía presagiar su destino.

A diferencia de Caicedo, Alejandra Pizarnik superó la adolescencia literaria y dejó una obra mucho más vasta y exquisita, además de la promesa incumplida de su apoteótica novela que revolucionaría la gramática. Alejandra murió “sin ojos para recordar angustias de antaño y sin labios para recoger el zumo de las violencias” y yo empecé poco a poco a sumergirme en su poesía, esa tribu de palabras mutiladas que buscaba asilo en su garganta.

Sylvia Plath se adelantó en todo a Anne Sexton. Cuando Anne descubrió lo que es un soneto luego de pasarse la vida lavando pañales, recibiendo golpes del marido y dando golpes a sus hijas, Sylvia había publicado con gran éxito su primer libro. Se conocieron en el taller literario de Robert Lowell y como suele suceder con las mejores amigas, compitieron en todo, como escritoras y como suicidas vocacionales.

Anne era más visceral y descarnada, aunque también más histriónica y escandalosa. Se la pasó anunciando su suicidio por telegrama, pero Sylvia se le adelantó por once años. Esa muerte era mía. La muerte que hablaba como novias conspiradoras/ La muerte por la que bebíamos. El mejor poema de Sexton fue La muerte de Sylvia. Nunca dejó de reclamarle que se adelantara, pero tardó once años en seguirla, durante los cuales fue desparramando una poesía cada vez más caótica y descarnada entre desayunos de alcohol y antidepresivos.

El último poema de Sylvia Plath, después de meter la cabeza en el horno de la estufa y encender el gas, no fue una lúgubre oda a la muerte, sino un simple instructivo para el desayuno de sus hijos y la compra de la semana.