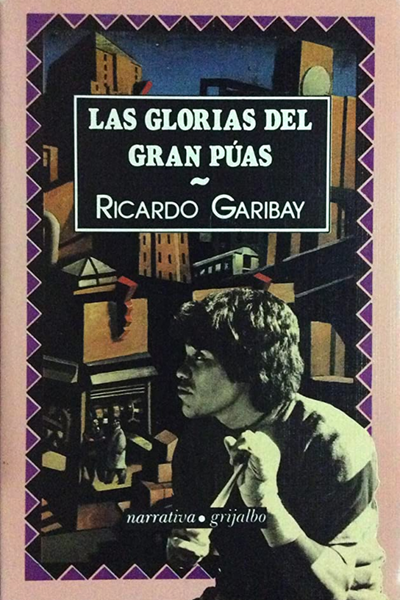

“Las glorias del gran Púas” de Ricardo Garibay / Silvano Cantú

“Garibay no sólo remeda a esos títeres de su memoria, sino que los honra y los vitupera alternadamente, como una combinación de uppers y ganchos bien acomodada en los costados.”

El dieciocho de enero cumplió sus primeros cien años de edad. Ricardo Garibay ha sido recuperado por conocedores de su literatura y del ambiente literario en el que vivió, como un hombre de carácter difícil y pluma excepcional, talentoso y curioso, una inteligencia voladora.

Estudiante de un puñado de carreras universitarias, bohemio, practicante de box, amante de los toros, guionista de ficheras, sobre todo periodista. Como cronista, cuentista, novelista, y los demás géneros literarios que exploró, que fueron muchos, Garibay fue siempre una suerte de reportero de nota roja anímica. Se asomaba a través de desgarrones sutiles, fotografiaba gestos trágicos, reproducía diálogos que no rehuían a la literalidad no sólo del vocabulario, sino también de la fonética, como quien ofrece un pormenor forense. Pero no diseccionaba cadáveres, sino que reanimaba las emociones de sus funerales. ¿Quién era el muerto? Quizá la literatura mexicana de la época es la crónica del funeral masivo de la masculinidad monolítica de la generación de sus padres, la última camada que vivió la Revolución, y de la forma de socialización que giraba en torno a ella, y que gira aún en torno a sus restos. Garibay nació el mismo año que mataron a Pancho Villa. Sus centenarios se cumplen este 2023, “Año de Pancho Villa”. Pero uno salía y el otro quería entrar, no sé si entró.

El macho de antes quería reencarnar en los hijos, pero el mundo estaba cambiando. Unos pisaron el acelerador (o al menos no pisaron el freno) a la desconstrucción de ese modelo, en un proceso que aún no termina, y otros se quedaron varados en la nostalgia de sus glorias en decadencia. Quizá Garibay sea de los segundos.

Hay un repertorio de masculinidades de esas que ahora no celebramos, pero que en tiempos de nuestro autor ya empezaban a vivirse con mala conciencia. Esa disonancia podría operar detrás de las bravatas de autoafirmación autodestructiva que vemos en muchos de los personajes masculinos de Garibay; ciertamente en Rubén “El Púas” Olivares, “el único e insustituible embajador plenipotenciario de la bofetada mexicana”, de quien verosímilmente trata el reportaje ficcionado “Las glorias del Gran Púas”.

En vez de capítulos, consta de rounds, en los cuales asistimos a los entretelones, juergas y días posteriores a la pelea de Olivares contra el tailandés Paget Lupicanete en el Hotel Alexandria de Los Ángeles, pero también al combate cuerpo a cuerpo de Garibay por hallar a su entrevistado, que no llega a las citas en la redacción, que no se está nunca quieto para terminar una conversación hilada, que si un día ve a alguien que le cae bien en una banqueta, le invita unos tragos o un carrujo de mariguana, y se amanece ahí, o en alguna de sus propiedades en el legendario barrio chilango de La Bondojo, del que El Púas era el Barretero, “la sensación de los encordados, el cloroformo hecho macana, el destrozador de pronósticos adversos, cuatro veces campeón del orbe gallo y pluma y enrrachado e incontenible hacia su quinto campeonato mundial, el noqueador homicida Rubeeeeeeeeeeén Olivareeeeeeees”.

La crónica de Garibay, como el pugilismo del Púas, consta de elementos semejantes: golpear siempre tirando hacia adelante, respirar sin que se note, dominar el espacio para acorralar, estudiar al otro con jabs y rectos precisos, sin perderse en la mirada, conocer al contrincante por su vulnerabilidad y apostar a que el otro no alcance a descifrar la propia. Al final, la prosa y las glorias triunfan sobre sus contendientes: tenemos a un hombre en la cumbre de su talento, de su tono muscular y del borde a la caída, y también tenemos buenas letras.

Garibay no sólo remeda a esos títeres de su memoria, sino que los honra y los vitupera alternadamente, como una combinación de uppers y ganchos bien acomodada en los costados. No los caricaturiza, al parecer, incluso cuando les juega bromas pesadas, como al llamado Jarocho que acompaña al boxeador, de quien imita fonéticamente un acento yucateco estereotipado (quién sabe por qué, si le decían Jarocho), o el cerrajero buffo que es amigo y compañero de juerga del Púas.

El autor riega indicios de la dispareja estatura ética de sus criaturas a lo largo del texto. Por ejemplo, asistimos a esta conversación con un taquero:

– Qué buenos chingadazos le acomodaste al chale ese, pa que se le quite, ¿no mi Rubén?

– Es un boxeador como yo, señor, de eso vivimos.

También lo vemos en situaciones menos enaltecedoras, como el desagradable intercambio con la rubita o el gordo de facha fritanguera. Pero lo vemos como nos dice Garibay que lo vio. Y nos hace creerle. Al menos a mí.

A diferencia de otros escritores celebrados de su época, Garibay no es un constructor de mundos míticos, como Rulfo, o un humorista erudito, como Arreola, sino un reconstructor minucioso de esa ebriedad emocional a la que nos arrojan los hechos. Allá nos devuelve Garibay, el reportero de lo sentido, a atmósferas que no se limitan a recrear lo que nos dan las percepciones, como haría una cámara o Houllebecq, sino que nos devuelve las emociones de una atmósfera, con su suciedad y su imperfección, sin editar el mundo. Desde luego, en apariencia, porque todo el tiempo barniza los hechos con las sensaciones que motivaron.

En ese mundo de alta subjetividad, sin embargo, sólo hay un personaje: el mismo Garibay, pertrechado en una omnipresente primera persona, ojo inteligente, ojo-corazón, narciso narrativo que no puede mirar al otro, salvo en su calidad de estallido, de ruido, o de huella en la memoria de los sentimientos.

Curioso rasgo que parece atravesar mucho de la literatura mexicana de la época, si no es que de todas: nuestros personajes son más débiles que sus atmósferas, o los reconstruimos en el momento en el que ya lo son, como Pedro Páramo o el padre en Beber un cáliz. Tenemos personajes que son vividos por sus historias, agitados por sus tramas, como si se estuvieran peleando contra la corriente de un río invisible que los arrastra, fantasmas reconstruidos por el recuerdo de lo que nos hicieron.

La memoria sintiente de Garibay queda como testimonio de lo que uno de nosotros, mexicanos, hizo de su último reducto ante el miedo socializado que es México.

¡Feliz cumpleaños!